英語が出来なくても海外向けサービスは作れる

英語が出来なくても海外向けサービスは作れる

個人開発では小さなニッチの領域を攻めるので、サービスが地域依存でもない限りターゲットは日本に絞らず海外も入れたい。自分はInkdropという英語のサービスを一人で作っている。ありがたいことに狙い通り海外ユーザが集まってくれている。すごく楽しい。でも別にTOEICが900点台だとか東大卒で英語が得意という訳でもなく、むしろコンプレックスなぐらい英語が出来ない。ウェブページのサービス紹介文はいろんな所から使えそうな文言を切り貼りして作ったし。

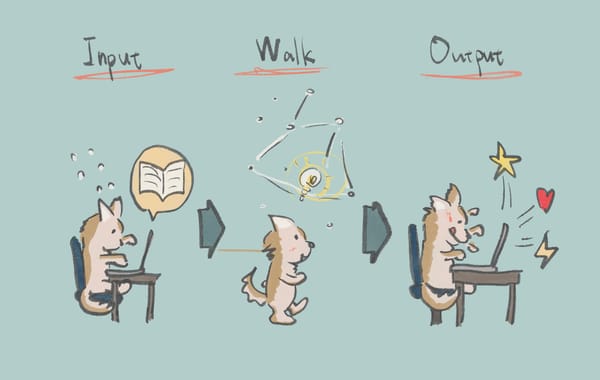

この経験を通して一つ言えることがある。海外向けのサービスを作るためにまず英語を学ぶのではなく、海外向けサービスを作って英語を学ぶのが最短のアプローチだということ。心配しなくていい、海外の人はBroken Englishに慣れている。GitHubでもたまに見かけるでしょ。

実際サービスを公開してみて自分の英語を笑うような人は全然いなかったし、ちゃんと中身で判断してくれていると感じた。だから自分の英語に自信が無くてもまずは作ってしまえばいい。実力は後から付いてくるから。

そもそも日本人は英語コンプレックスがデフォルトでひどい。その理由の一つはメディアの影響。出演者がめちゃくちゃな英語でしゃべっている様子を馬鹿にする番組は昔から一定数ある。そして英語が喋れる人をまるで超人のように凄いと崇める。視聴率が取れるからしょうがないのかもしれないけど、あれが「下手な英語は恥ずかしい」「英語が苦手」というイメージをより強く植え付けているのは間違いない。下手な英語を笑うのは日本人だけ。無視して一向に構わない。「英語がうまくなってから挑戦しよう」という考えを捨てた方がいい。

英語への自信のなさはユーザへの態度に現れる。不安そうに “M, May I help you…?”と言われたら逆にこっちが不安になる。言葉が何だろうが堂々と自分が誇る最高のサービスをお届けすればいい。

ユーザサポートはサービス運営で楽しい業務の一つ。使ってくれている人と実際に直接やりとりができる唯一の機会。同時に、それは最高の英語の練習の場でもある。最初はやっぱりどう返していいか分からず困った。相手の言っている事が難しくて分からないこともあった。でも逃げることは出来ないので否が応でも何か回答しなくてはならない。これは海外のマクドでアルバイトをする感覚に近い。

ユーザサポートは必要にかられて必死でやるので、学習効果が高い。相手の言い回しが印象に残るから忘れづらい。過去の自分の返信を改めて見返すと間違った表現が沢山見つけられる。その失敗は座学のテストで間違うよりも強く失敗体験として残る。だから効率がいい。特に自分みたいな勉強嫌いには最適なアプローチ。例えば、英語にも以下のように柔らかい言い回しがたくさんあるんだなと学んだ:

- I’m afraid that … — 「残念ながら」Unfortunatelyを使うには若干堅いなぁという時に使う。

- kind of… — 「ちょっと〜」言い切りを避けたいときに使う。

- would… — これを使う人は多い。「〜したい」「〜じゃないかな」みたいな意味合いで。直接的な言い方を避ける時に使う。

- seems like / seems to be / looks like… — 「〜のようだ」「〜っぽい」状況を認識した時によく使う。 “It seems to be a bug.” みたいに。

- you are right. — 相手の話に同意する時、「確かに」という意味でIndeedはあんまり使ってる人を見かけない。 “I think you are right.” って前置きして返事する。

- look into… — 「調べてみます」investigateより口語的。

人によっては当たり前の表現かもしれないけど、勉強をサボってきた自分にとっては「あ〜、こう言うんだ!」と新鮮な驚きを覚えた。学校の減点方式のテストのために覚えるのとは全く違う感動がある。

あと、フォーラムやメールは非同期コミュニケーションだから焦らずゆっくり返事を考えられる。やっていくうちに上記のような言い回しなどが定型化されてきて、返信スピードは上がってくる。しんどいのは最初だけ。

日本に出稼ぎに来た外国人がローソンや吉野家とかでカタコトの日本語を使いながら元気に働いているのを見ると、本当に尊敬する。彼らを見ていると、英語が出来ないのはただ「やってない」からなんだなと改めて思い知らされる。そりゃそうだ、英語話者は世界で10億人以上もいるんだから何も特別な能力ではない。行動あるのみ。

何から始めていいか分からない人は、とりあえずスマホやパソコンの言語設定を英語にしたり、技術情報を調べる時は必ず英語でググるといった事からやってみればいいと思う。

よければ使ってね。