「実装しない」機能の決め方

「実装しない」機能の決め方

個人開発のアプリはシンプルさが肝要。AdobeやMicrosoftのような巨大企業でない限り、機能で勝負しても負けるのは火を見るより明らか。難しいことは他に任せて、自分が解決したい問題にだけ集中する。作りたいアプリ像がはっきりしていれば、機能の取捨選択は簡単にできる。

拙作のInkdropというMarkdownノートアプリも、無駄な機能を付けないように努めている。そのためならユーザの要望も遠慮無く断る。今このアプリにお金を払ってくれている人は、そのシンプルさを買ってくれていると断言できる。ユーザさんにヒヤリングした時、以下のようなメッセージを貰った:

My suggestion would be to try to keep the app clean and simple, focus on supporting developers primarily and not to over-complicate things (like basically all the other note-taking systems out there). — Inkdrop user

では具体的にどのようにしてInkdropはそのシンプルさを保っているのか、その事について共有したい。

アプリをシンプルに保つには、どの機能を「付けないか」という判断が全て。一度付けてしまったら後戻りは出来ない。機能を削ればたちまち批判の嵐が巻き起こるから。

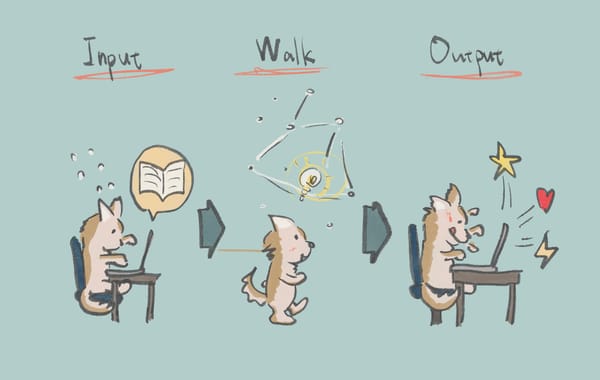

自分はこの付けない機能を判断するために、数年前に読んだ以下の記事を今も参考にしている:

付けない機能を判断するには、まず機能を重要度によって以下の3つに分類する:

- Core — アプリの主要な機能。これがないと成立しないもの。

- Important — アプリを特徴付ける機能。

- Nice to have — あれば便利な機能。

LINEアプリを例に考えると、Coreに当たるのはメッセージを送る機能や友達リスト、Importantはスタンプや通話機能、Nice to haveはタイムラインや暗号化機能などが当てはまる。

アプリが未成熟の段階では、このNice to haveは全て却下するべき。「あるとよい」は「なくてもよい」と同じだから。CoreとImportantだけでまずは作ってみて、本当に問題が解決出来ているかを確かめる。そこにNice to haveの機能があると、解決できているかどうかが分かりづらくなる。Markdownノートアプリはエディタが重要なのに、PDFが添付できます!とかどうでもいいのと同じ。

ここで一番悩むのが、ImportantかNice to haveかという判断。迷った時、そこには「機能は多いほうがよい」という思い込みがある。ユーザは神様だ、顧客の声を汲み取り、製品にどんどん反映すべきだという信条。じゃあその声を余すこと無く取り入れて機能を沢山つけるとどうなるか。

まず開発の観点から言うと、機能が増えれば増えるほどプログラムは複雑化する。複雑なプログラムはバグが生まれやすくメンテコストが高まる。そして変更が難しくなって、開発スピードがどんどん落ちる。

自分が使いもしない機能を付けると、バグがいっそう起きやすい。いつの間にか壊れていて、それに気づかず放置していたなんて事はよくある。そんな機能、付けても意味ない。

Adobe製品やMicrosoft Office製品を見て欲しい。とても参考書無しに使える代物ではない。機能が多すぎると、その分使いたい機能に気づかなかったり使い方が分からない事が増える。使い方を覚えるコストを払ってまで個人開発のアプリを使おうと思う人は少ないだろう。

経験的に言ってユーザの要望は99%、他のアプリでも出来るものを投げてくる。そういう声ばかり取り入れていると、特色は失われ、誰に向けたアプリなのか分からなくなる。だから自分が別に要らないと思ったら積極的にその意見を切り捨てて問題ない。

手を動かして実装してると、なんだか進んでいる気がして安心する。でも要らない機能を付けたところで何も状況は好転しない。Brewdog創設者のジェームズ・ワットは著書「ビジネス・フォー・パンクス」で以下のように述べている:

ブランド力は常に、守備範囲の広さに反比例する。つまり、カミソリのように薄く狭い領域に集中し、最高の商品を仕上げる必要があるということだ。 — ジェームズ・ワット

機能を絞り込んで、自分の限られたリソースをそれに集中させる。それでやっと最高のアプリが作れるんだと思う。参考になれば嬉しい。