Inkdropサーバレス化計画

Inkdropサーバレス化計画

サーバレスアーキテクチャが自分の中で急に熱い。運用もうやりとうない。業界での知見もぼちぼち出揃ってる感じがあるので自分でも挑戦してみたい。MarkdownノートアプリのInkdropを題材にしてやってみる。

サーバレスアーキテクチャとは、その名の通りサーバが無いアーキテクチャのこと。ここでのサーバとは、apacheやnginxなどのサーバプロセスから、LinuxマシンなどのVMを含めたコンピュータを指す。これらを自分で運用する必要がない。まじかよ。

じゃあどうやって提供するのかというと、サーバの代わりにHTTP(S)に応答したりイベントに反応するサービスを使う。処理を行うプログラムは、APIや機能単位で別々にデプロイしたものを使う。これらのプログラムが予め設定した条件で駆動する。つまり、今まで自分でサーバにやらせていたことを、サービス側でやってもらうということ。

メリットは主に3つある。まずスケールの心配が要らない。サービスが勝手に負荷に合わせてリソースを調整してくれるから。次に、コストを最小限に抑えられる。使われていないサーバの稼働時間にお金を払う必要がないから。そして、アプリケーションの本質的な部分の作業に集中できる。監視をがんばったり運用で悩んだりしなくていいから。

デメリットは主に開発手法がまだまだ発展途上なこと。ここ数年で提唱されているアーキテクチャなので、まだまだみんな手探り感がある。あと、ローカルで開発ができない。サーバを手元で動かせないので。でもこの辺は慣れなんじゃないかと思っている。まぁやってみないと分からない。

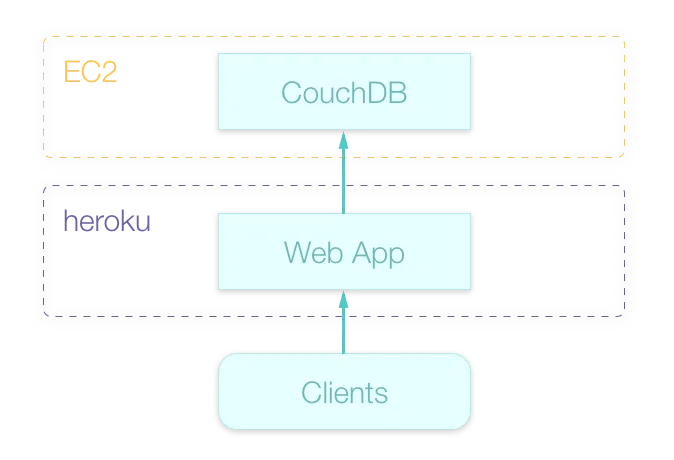

今のInkdropはherokuで運用されている。データベースはCouchDBで、EC2で運用している。図にすると以下のような感じ。

よくあるクラサバモデル。本当はJSやCSSなどの配信にCDN噛ませたりとかしてるけど省略。これでも満足してるんだけど、オーバスペック気味な点がある。Inkdropは主にクライアントアプリから使うもので、細かなデータ処理はそっちでやっている。だから、ウェブアプリのサーバサイドはほとんど何もしていない。現状のサーバサイドはユーザ認証とか支払い入力などが主な役割。

フロントエンドはReact製のSingle Page Application(以下SPA)。Universalに作っているのでサーバサイドレンダリングに対応している。が、Googleボットに人間が気を遣い頭を悩ませるのはおかしいので、サーバサイドレンダリングはやめてもいいかなと思っている。SEOはサーチエンジンががんばるべきであって人間ががんばるものではない。

このアーキテクチャで、EC2で運用しているCouchDBはどうがんばっても変えられない。ここが運用のボトルネックなのに笑。サーバレス化にあたってDynamoDBなどに乗り換えるのが理想だけど、CouchDBを選んだ理由はクライアント側のPouchDBとの同期機能が優れている点だから仕方ない。Cloudantは重すぎて使い物にならないからDaaSという選択肢は無い。とはいえアプリの性質上、不特定多数による急なアクセス集中の心配は無いので楽観視してる。

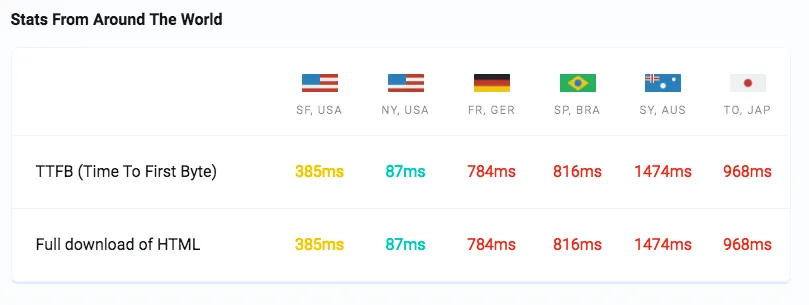

https://testmysite.io/ で速度チェックしてみた。スコアが驚きの低さ笑

herokuのリージョンがアメリカなので、これはネットワークのせい。でも一応いろんな国の人が使っているサービスなので、アメリカ以外でも速いに越したことはない。

具体的にサーバレス化する際に使用するサービスで、検討しているのは以下の三つ:

ところで、TJ Holowaychuk はサーバレスアーキテクチャを推している一人で、AWS Lambda用の補助ツールApexも開発している。この人が提供しているApex pingもサーバレスなので、手本にしようと思って調査してみた結果、上記の構成が浮かび上がった。これらを使用した場合のアーキテクチャ図は以下の通り。

ブラウザはNetlifyのCDNからウェブアプリをダウンロードする。このウェブアプリがAjaxでAPI GatewayのAPIを呼び出すという流れ。CDN経由なので読み込み速度のボトルネック改善が見込まれる。

それぞれ軽く触ってみて、実現可能性があることを確認した。

初めて使ったけど、これはただのCDNではなかった。詳細は公式ページを見て欲しい。自分の中でアツいと思ったのは以下の機能:

- デプロイの反映が速い。CloudFrontだとキャッシュの無効化に時間がかかる。

- herokuみたいなgitベースの運用フローができる。Netlify上でビルド処理もやってくれる。

- SSL対応とカスタムドメインが無料。

- Pre-renderingに対応している。つまり、サーバサイドレンダリングに非対応なサイトでも、Googleボットに対しては予めレンダリングしたHTMLを返すことができる。ただし有料。

- API Proxyingに対応している。CORSの設定が要らない。ただし有料。

これを使えば、無料でSSL対応の静的サイトが立ち上げられる。早速自分のホームページも乗り換えてみた: https://www.craftz.dog/ GitHub Pagesよりも性能が良い。

Lambda上ではnode 6.10が動かせる。しかしasync/awaitはnode 7.6からじゃないと使えない。だからbabelが必要となる。めんどい・・。apexでwebpackを使う例があるので参考になりそう。

たぶん開発はほとんどリニューアルみたいになりそう。でも、言語は同じjsなので再利用できる部分は多そう。ついでにデザインも刷新しようかな。AWSに慣れているので学習コストはそこまで大きくないと思われる。

見込めるメリットとしてはまずサイトの読み込みスピードが速くなること。主に負荷を気にしなければならないところがデータベースだけになること。サーバ代はもともと安いのでそんなに変わらなさそう。

以上、サーバレス化に向けての調査記録でした。