生産性と健康の両立を追求したデスク環境

生産性と健康の両立を追求したデスク環境

数年間かけて自分なりに工夫してきた点をまとめてご紹介

どうもTAKUYAです。InkdropというMarkdownノートアプリを一人で作って生活しています。新居に来て新しい作業環境をセットアップしました。いい機会なので紹介したいと思います。

1日のうち大半の時間を過ごす場所である作業環境。好きなことを有意義に永く続けるためにも、生産性と健康の両立は不可欠です。その要件を具体的に書き出すと、次の通りです:

- 首痛や腰痛になりにくい

- 運動不足になりにくい

- 気持ちが清々しい

- 作業していて楽しい

- 集中力が途切れにくい

- 作業が切り替えやすい

つまり肉体面、精神面、効率面から、ここ数年かけて工夫した点をご紹介したいと思います。

人間工学に則って作られた椅子は、腰や肩への負担が驚くほど軽減されます。僕はハーマンミラー社のアーロンチェアを選びました。集中している時に体は自然と前かがみになりますが、この椅子はその姿勢を追従して座面の角度を変えてくれるのが特徴です。そのお陰で肩こりや首の傷みがほとんど無くなりました。

耐久性も素晴らしく、購入してからちょうど5年経ちますが今のところ不具合はありません。座面がメッシュなので冬は寒く、専用の座面クッションを敷いています。分解が出来ないので、移動時や引っ越しの時にかさばるのが難点です。

ただし、ゆったり座る椅子としては向きません。この椅子に座ると姿勢を崩してダラダラ出来ないので、半強制的に「作業すっか」という気持ちになれます。映画をゆっくり見る時にも座りたい、という人にはオススメしません。

スタンディングデスクとは、立った状態で作業が出来る机のことです。腰への負担は、座位よりも立位の方が軽いことが知られています。また、立っているだけでNEAT(Non-Exercise Activity Thermogenesis)と呼ばれるエネルギー消費が大幅に増加するので、運動不足解消に効果が高いと言われています。

この事を知って、さっそく自分もテーブルを重ねて即席のスタンディングデスクをセットアップして数日間検証しました。その後、FlexiSpot社の可変式デスクフレームを購入しました。動作している様子の動画がこちら:

このフレームの上にIKEAの天板を載せて半年間使用しました。最初の数日間は脚がすぐに疲れました。それも徐々に慣れて、今では数時間ぐらいの作業で心地よい疲労感を得る程度になりました。たまにスクワットをすると血流がめぐってリフレッシュ出来ます。

定期的に座って姿勢を変えることも重要です。一日中立ちっぱなしは反って負担になるからです。何事もバランスですね。このFlexiSpotは5万円弱もして高いですが、腰痛持ちになって整体に年中通う時間と費用を考えれば安いと思います。

上記の立ち姿勢に歩く動作を加えると、更に効果が高まることが知られています。太腿は第二の心臓とも呼ばれる通り、脚を動かすことにより血流が促進されるからです。そのため、脳にもよく血が巡って生産性にも好影響を及ぼします。

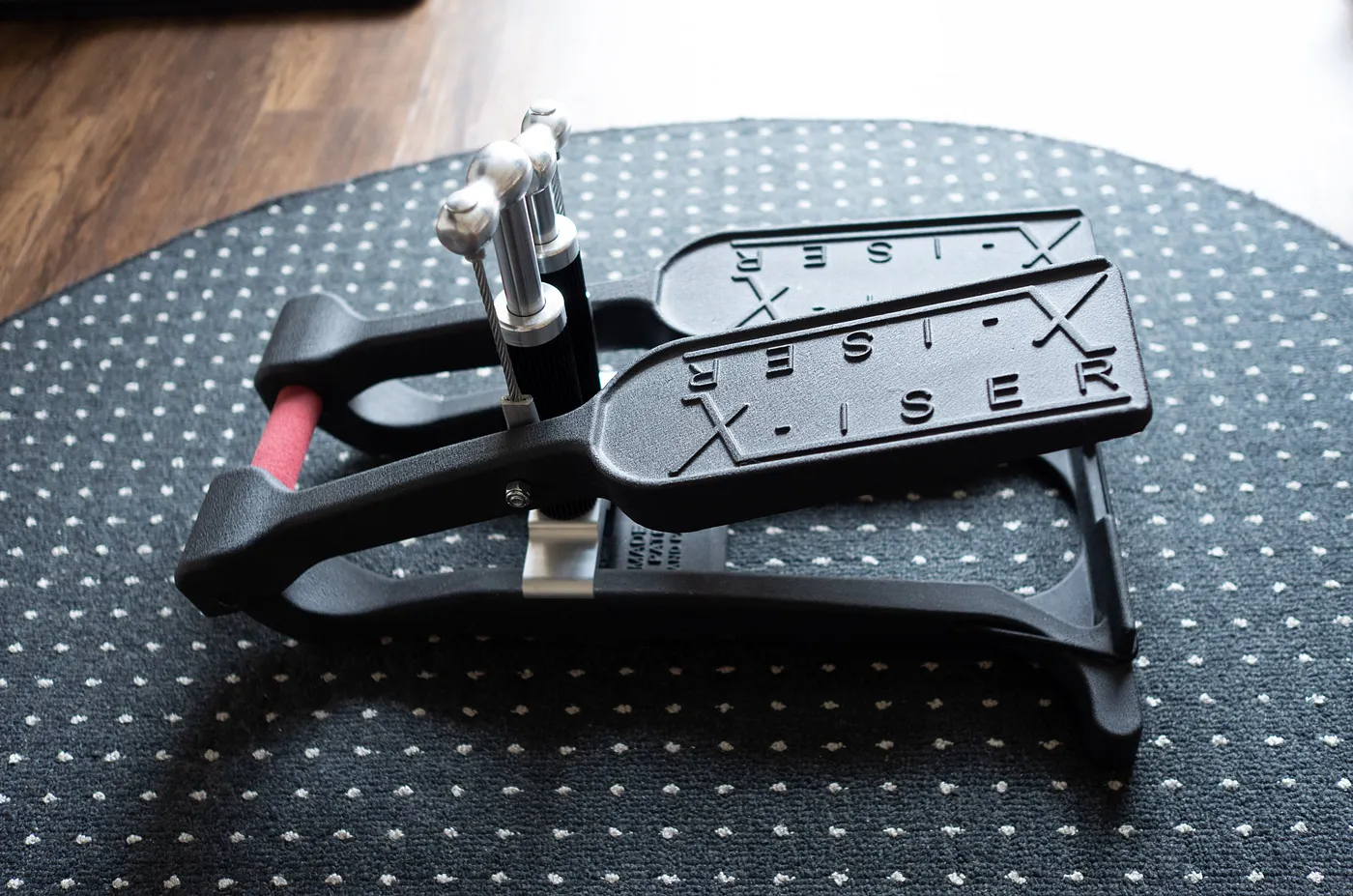

僕はX-iserのステッパーを購入して、主に読書をする時に使用しています。プログラミング時にもたまに使ってはいるのですが、集中してくると無意識に脚が止まってしまうのであまり意味がない事が分かりました。

雨の日でジョギングに行けない時などにも使用しています。30分ぐらい踏んだだけでも結構疲れます。

僕は周囲の刺激に過敏に反応して疲れてしまう体質なので、できるだけその刺激から離れたり遮断するようにしています。まず机の上に置くものは必要最低限にします。色使いにも気を配り、基本はモノトーンか、木材や革の自然な色しか目に入らないようにしています。例えばティッシュの箱は派手なものが多いので、木製のティッシュボックスに入れています。それだけでかなり神経が落ち着きます。

外部の音がうるさい時は、ノイズキャンセリングヘッドフォンを付けます。最近買ったソニーのWH-1000XM3は抜群に性能が良くて手放せなくなりました。カフェに行くときはいつも持っていきます。こちらに詳しくレビューを書きました。

このように余計な刺激を排除すると、嫌でも目の前の事に向き合わざるを得なくなります。その辺に置いていた雑誌をうっかり読み始めてしまったり、ダラダラと無駄な時間を過ごすことが無くなります。退路を自ら断つのです。

複数の作業をする時に机が狭いと、メモリ容量が小さいのと同じで、当然作業の切り替え効率が下がります。自分の場合はiPad Proでブログの挿絵を描くこともあれば、たまにDTMでパッドを叩くこともあります。この時、いちいち収納から機器を引っ張りだす必要があると、腰が重くなって習慣化の邪魔になります。

過去に毎日のようにギターを弾いていた頃は、常に手の届く場所にギターを置いていました。でも置かなくなってからはピタリと弾かなくなりました。脳のスイッチングコストだけでも重たいのに、物理的なスイッチングコストがあると習慣化は難しいです。この負担を最小限にするためには、常に手の届く場所に置けるぐらいの広い机が必要です。

そこで、天板は新居に移ると同時により幅の広いものに変更しました。IKEAのKARLBYワークトップの186x60cmのものを購入しました。本当は幅256cmのものが良かったのですが、あいにくマンションのエレベーターに乗り切らず断念しました。横にラックを足そうか検討中です。

日当たりが悪く空気の淀んだ場所だと、気持ちも暗くなってモチベーションに悪影響を及ぼします。なのでできるだけ開放感があって明るい部屋を書斎にします。新居では南向きのベランダ側に机を設置しました。

カーテンは白色・アイボリーにしました。黒だと光を吸収して重い印象になりますし、オレンジなどの派手な色は先述の通り目への刺激が強いので避けます。

外の景色は出来れば樹木などの緑が見えるのが理想です。緑は見るだけでリラックス効果があるからです。この理由から、Linux開発者のリーナス・トーバルズ氏は壁紙を薄緑色にしています。ちなみに彼もスタンディングデスクの使用者です。残念ながら新居の向かいはマンションなので、次に引っ越しする時は検討事項に入れたいところです。

快適な作業環境を得るのは、言い換えると自分の活動への摩擦係数を最小化する事です。そのような環境はメンタルにも好影響を与えてくれます。すると息を吸うように机に向かう事ができて、作業が軽やかに進みます。

ただ好きな道具に囲まれるのではなく、それを快適に使えるように整備することも大切です。特にケーブルは散らかりがちなので、机の裏側に百均で買ったステンレスのカゴを取り付けました。同じく百均の結束バンドでコードを束ねました。これで足やルンバがコードに絡まる心配が無くなりました。

新居でもいい作業環境が得られて幸せです。今後も更に個人開発に励んでいきたいと思います。この記事があなたのデスク環境の改善の参考になれば幸いです。