ネットの評価システムが破綻してきた

ネットの評価システムが破綻してきた

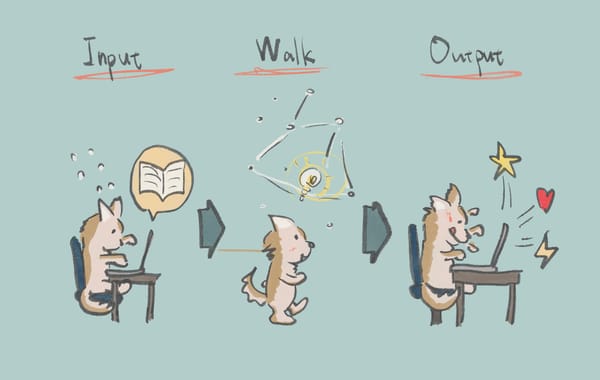

人のアカウントやコンテンツを見る時、そのフォロワー数とかブクマ数とかって、気にしてる?俺は最近あんまり信じなくなってきた。だって、一過性の注目だったり作られたものだったりすることが多いから。スマホが普及してSNSが広く使われるようになってから、今まで機能していたネットの評価システムが徐々に破綻してきているように感じる。

ブログを書くとブクマ付くかな〜とか思ってはてブをチェックしたりする。最近はよく書くからチェックの頻度も高まった。で、iOSアプリを起動すると初期画面でホットエントリの一覧が表示される。普段は見ないけど、目に入ると刺激的な記事が並んでいて、ついつい開いてしまう。

しばらくして、明らかに辟易している自分に気づいた。別に読まなくてもいいやん、と。読まなければ生活に困るような事はまずないような内容ばかり。ブクマ数が多いと、つい自分も読まなければと思ってしまう。でもそんな事は全く無い。

SNSに詳しい人なら共感してもらえると思う。たまに、フォロワー数が多いけどほとんどがゾンビアカウントの人がいる。そういうフォロワー数を増やすツールを使って、自分を大きく見せている人がいる。

自分はInstagramでよく写真を上げる。上げるたびにフォロワーがちらほら増える。「わ〜、うれしい。フォロバしよう」 — 数日後、高い確率でその人からアンフォローされている。なんだか悲しい気持ちになる。実は、これはフォロバを誘発させてフォロワー数を稼ぐ常套手段。専用のツールまである。

もちろん、全部が全部こんな風な期待はずれではない。ただ共通点として、これらは送り手も受け手も、承認欲求で動いてるように感じる。誰かと誰かが喧嘩しているとか、扇情的な内容だとかが常に一定数混じっている。ツールを使ってまでフォロワー数を上げたい人は、人気者になりたいんだろう。彼らは数字に囚われている。それに反応してしまう自分も。

自分に何が出来るかと言えば、見ない、見ても反応しないことに尽きる。

自分と同じことを思っている人は一定数いて、彼らもいろいろ考えていたりするから面白い。例えば最近話題のmastodon(マストドン)は、フォロワー数を非表示にしようぜというアイデアが議論されている。開発者が以下のように投稿している:

I am tired of the hero worship, celebrity culture, and (yes) #branding that emerges from public follower counts. — Nolan Lawson

ヒーロー崇拝、セレブ文化、ブランディングに疲れた、と。フォロワー数が100を超えたら「100+」でいいじゃんっていう提案がされている。

Mediumでも、フォロワー数がかなり控えめに表示されるようになっている。実際に使っていて、他の人のフォロワー数が不思議とあまり気にならない。

こういう配慮は、その人を数字で評価せず投稿の中身を見ようという気にさせてくれる。お店の探し方も、以前は食べログ一択だったけど「Tastime」とか出てきた。これはインスタからお店の写真を引っ張ってきて、その写真を見て行きたい所を探せるというもの。雰囲気重視で探すのに持ってこい。

SNSは影響力の仕組み上、どうしても承認欲求が喚起される。それは自然なことだけど、この欲求に執着しなくて済むプラットフォームはもっと他にもあっていいなと思った。それとも、キャズムを超えたら避けられない問題なんだろうか。いや、試す余地はあると思う。

再生数や購読数を表示しないYouTubeがあってもいい。めっちゃいいビデオを見つけても再生数が100しかなかったら、なんか寂しいし「そんなもんか」と思ってしまう。こういう認知バイアスはサービス側で減らせるんじゃないかな。

そういえば昔のインターネットは、ブクマもフォロワーも無かったな。あの頃の牧歌的な雰囲気に今のネットの機能性を足したら、面白い気はする。