個人開発で次の5年を生き残るためのブランディング戦略

個人開発で次の5年を生き残るためのブランディング戦略

生成AI時代を生き残るためには、感情がより重要になる/ハイブランドからブランディングを学んでみた/生産的な雰囲気をアプリに取り入れる/エデュテイメント: 教育+エンタメ

こんにちは、個人開発で生活しているTAKUYAと申します。 主に英語圏で活動しており、本稿は先日書いたブログ記事の日本語訳です。

個人で作っているMarkdownノートアプリInkdropの価格を、2024年2月5日から月額$4.9(年額$49.9)から$9.98(年額$99.8)に変更しました。Inkdropは2016年にローンチして、「自分がユーザならこれぐらい払う」という基準で値段を設定しました。それからありがたいことに7年以上このアプリを続けられていて、お役に立てている事の証左として捉えて喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。奇跡だと思います。その間、状況も大きく変わり、アプリの機能性もずいぶん上がりました。その状況と提供価値を反映するために今回初めて価格を更新する事にしました。

この変更の背景については以下の記事で詳しく述べていますので、興味のある方はご覧ください:

本稿では、上記事における3番目の理由 — — 個人開発者として、またコンテンツクリエイターとして今後ブランディングをどうやって行くかという戦略について掘り下げて語りたいと思います。

個人開発者がブランディング?まじで言ってんの?

僕はInkdropのマーケティングのためにYouTubeチャンネルdevaslifeを始めました。当初は想像もしなかったですが、20万人近くの人がチャンネル登録してくれました。視聴者の反応を見ていると、その内容そのものに加えて、「やる気が出る」とか「インスピレーションをもらった」といった声がすごく多かったです。他のプログラマー系とは違う独自の動画スタイルを見つけたおかげで、その雰囲気が評価されたのだと思います。

学ぶ、コーディングする、あるいは作ること全般において、そのプロセスは孤独な道のりである事が多いです。その孤独や怠惰を乗り越え、取り組み続けるためのモチベーションを人々は求めているのだと分かりました。どうやら、僕の動画コンテンツの「雰囲気(Vibes)」が少なからずその役に立っているようです。

技術ノートアプリの個人開発者として、この「モチベーティブな雰囲気」をどうやったら製品の価値として取り込めるかをずっと考えていました。とても漠然としたアイデアですが、その具体化にあたってブランドの構築が一つの解かもしれないと考えるようになりました。

生成AI時代を生き残るためには、感情がより重要になる

そもそもなぜブランドを構築する必要があるのでしょうか。この議論には長期的目線が必要です。僕はアプリをより長く続けたいと思っているからです。次の5年・10年を見据えた時、昨今のChatGPTやmidjourneyといった生成AIの出現は無視できません。生成AIは将来的に僕らソフトウェア開発者やデザイナーの仕事を多かれ少なかれ置き換えると予想されます。僕は既にChatGPT無しでは生活できません。では、賢くなったAIが様々な問題を解決できるようになったら、わざわざ手仕事で書かれたアプリを使う意味はどこにあるのでしょうか?その1つの答えが「感情」なのではないかと思います。

例えば、ファッションは奇妙なビジネスです。「寒さから守る」とか「歩く」のような基本的な機能はすべて同じなのに、ものすごい数のブランドが存在していて、市場規模も広大です。例えばLVMH(Moët Hennessy Louis Vuitton)は、トヨタの時価総額を上回ります。この需要を作り出しているのは、そこに感情の要素が含まれているからです。外的な機能面に対して、人間社会の社交性や自尊心といった感情面の取り扱いに長けているのが、ハイブランドです。もし着るものに対して単に「快適に過ごしたい」といった機能面だけが求められていれば、こんな市場規模にはならないでしょう。

機能面ではAIがどんどん得意になって行きますが、感情面の取り扱いはまだまだ先でしょう。人間自身が取り扱いに困るほどに複雑だからです。機能面だけでなく感情面も上手く取り扱っているハイブランドのアプローチは、今後アプリ作家を続けていく上で非常に参考になります。

ハイブランドからブランディングを学んでみた

このアイデアを具体化するために、ここ1年ぐらい身銭をはたいてファッションブランドを研究していました。去年投稿した動画で衣装の変化が見られると思います。特にYohji Yamamotoを多用しました。なぜなら、彼のスタイルは日本の要素を洋服に絶妙なバランスで取り入れていて、動画の雰囲気にすごく合うと思ったからです。彼の服を纏うと、気分が高揚し、勇気が湧くことに気付きました。動画の撮影や投稿をしていると何かと奇異の目で見られる事が多く、それで弱気なってしまったりします。そんな自分の背中を後押しして励まされるような感覚を覚えました。

山本耀司氏の哲学には、次のようなメッセージが含まれています:

Be yourself, you are okay. Let’s do something bad together. Let’s step a little outside the morals of society.

あなたは大丈夫。悪いことを一緒にしようよ。世の中のモラルからちょっと外れてみようよ

彼の著書「服を作る」では、デザインに侘び寂びの概念を取り入れている事が語られています。

僕は必ず体と服の間に微妙に空気を入れている。つまり僕の服には間があるのです。「行間を読む」というような意味での「間」です。間の美学というのは、残念ながら日本にしか無い。これは誇るべき美学なのかもしれない。

音楽でいうと、黒人の生んだブルースなどが代表作ですけれども、彼らが一番大事にする「グルーブ」、日本語で「ノリがいい」とでもいうのか。楽譜には表すことが出来ず、その感受性のない人には届きにくい感覚です。

こういったメッセージ性やデザインの哲学に強く影響を受けました。つまり彼の服を着るというのは、彼のイデオロギーを纏う事となり、それがモチベーションに繋がるのです。この体験こそが自分のアプリで実現したい事だと気付きました。AIが無限にコンテンツを生成できる時代において、人間味を出し、感情に訴える事が重要になります。機能性だけで戦っていては、ただでさえ競争の激しいノートアプリ界隈で、生き残っていくのは厳しいです。このファッションの研究を通して得た知見をアプリに適用して差別化する事が、今年を通して取り組みたい課題です。

生産的な雰囲気をアプリに取り入れる

では、どのようにしてアプリに「感情」を実装するのでしょうか?

この7年を振り返ってみると、僕は以前から感情を取り扱っていました。それはブログで自分のストーリーを語る事です。個人開発を通して起こる良いことや悪いことを赤裸々に語るのです。その効果は大きく、そのお陰で応援してくれる人をうまく集められました。人々は頑張っている誰かのストーリーに参加するのが好きなのです。動画フォーマットはテキストよりも発信者に親近感を持ちやすい特徴があります。なので、動画を通してこの感情の取り扱いを更に一歩進められそうです。

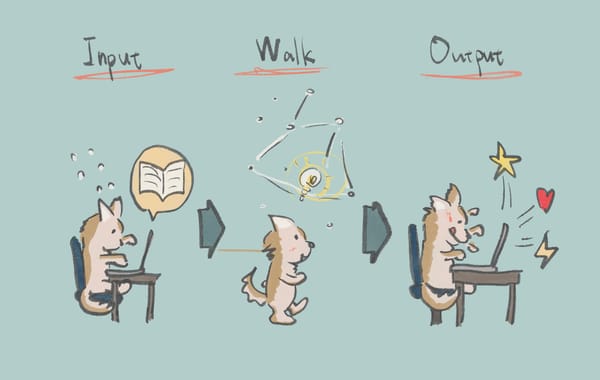

つまり、動画であなたのモチベーションを上げて、Inkdropがあなたの行動を助ける。例えば、僕が実際にInkdropを使って何かを学び作る様子を動画で投稿すれば、ユーザの創造性を刺激して行動を促せるのではないか。この「インスピレーションと行動のシナジー」は、アプリとコンテンツを通じて僕自身が提供できるコアの価値となります。Inkdropを使う事で、Yohji Yamamotoの服を着て背中を押されるように、開発へのモチベーションも上げられたらブランディング成功です。

繰り返しになりますが、勉強やコーディング、創造する事は孤独な道のりです(それが幸せでもあります)。モチベーティブな雰囲気をアプリで演出できれば、ユーザの感情面でのハードルを乗り越えるのに役立つはずです。それはAIにはまだまだ出来ない事です。

はい、めっちゃ難しいです。たぶん何言ってるか分からないですよね?僕の知る限り、このような戦略を取っている個人開発者はまだいません。新しい領域です。それは、よりニッチで深いユーザ層になるでしょう。それがInkdropの価格を上げることにした理由の一つです。「そんなものは求めていない」と解約する人も沢山いるでしょう。でも、やらないで後悔するよりは、やりたいことを最大限追求したいと思います。せっかくの個人開発なのだから。

エデュテイメント: 教育+エンタメ

次に、ブランディングに向けて具体的に何を作るのかを説明します。現在、Inkdropには新規ユーザに向けた動画チュートリアルがありません。もともとMarkdownを既に知っている中級者以上向けだったから、あまりそこに力を入れてきませんでした。このチュートリアルを、少し異なる趣向で作りたいと思います。

「エデュテイメント(Edutainment)」という言葉を聞いたことはありますか?最近知った言葉です。これは「教育的エンターテイメント」を指し、楽しみながら学習するコンテンツを意味します。この言葉を知った時に、まさに自分のチャンネルでやっている事だなと思いました。雰囲気を楽しみつつコーディングを学ぶことができるからです。

アプリの使い方を学ぶのは基本的に退屈です。このエデュテイメント動画を作れば、Inkdropの使い方を初心者でも楽しく学べるでしょう。そのための新しい動画スタイルを探求していました。プロトタイプはこんな感じで、未来的な感じの雰囲気です:

上手くいくか全く分かりませんが、やってみる価値はあると信じています。この「ストーリー」への参加に興味が湧いた方は、ぜひ僕のプロダクトInkdropをチェックしてみてください:

あなたの個人開発の参考になれば幸いです。良い一日を!