禅的思考: なぜInkdropはMarkdown独自拡張をしないのか

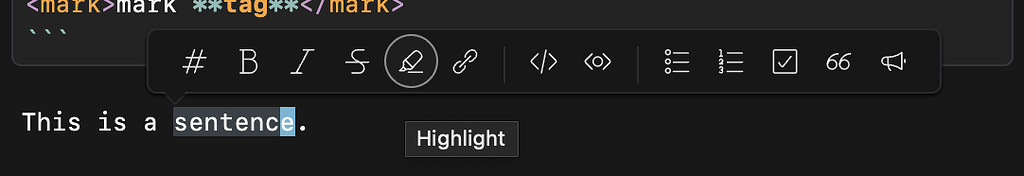

InkdropはMarkdownのノートアプリですが、Markdownの独自拡張は「絶対にやらない」と決めていて、それがアプリの哲学になっています。

Markdown(厳密にはGitHub-flavored Markdown)の強みは、ソフトウェア業界標準で広く使われてい緩い文書フォーマットという所です。

アプリの独自記法を加えてしまったら、あなたの書いたノートはたちまちそれらと互換性がなくなります。

「独自記法を加えた方が便利な機能が付けられるだろう」と思うかもしれません。もちろん実際Markdownは完璧な書式ではないため、必要な場面はいくつかあります。例えば画像のサイズ指定方法が定まっていない、など。それでも自分は、ノートの可搬性を第一にしてきました。その裏には禅にまつわる哲学があります。

日本の文化は周りの環境と対立するのではなく、溶け込もう、馴染ませよう、共生しようとする傾向があります。窓の借景、枯山水、建築の非対称性、茶室のシンプルさ、侘び寂びなどあらゆるところで見られます。

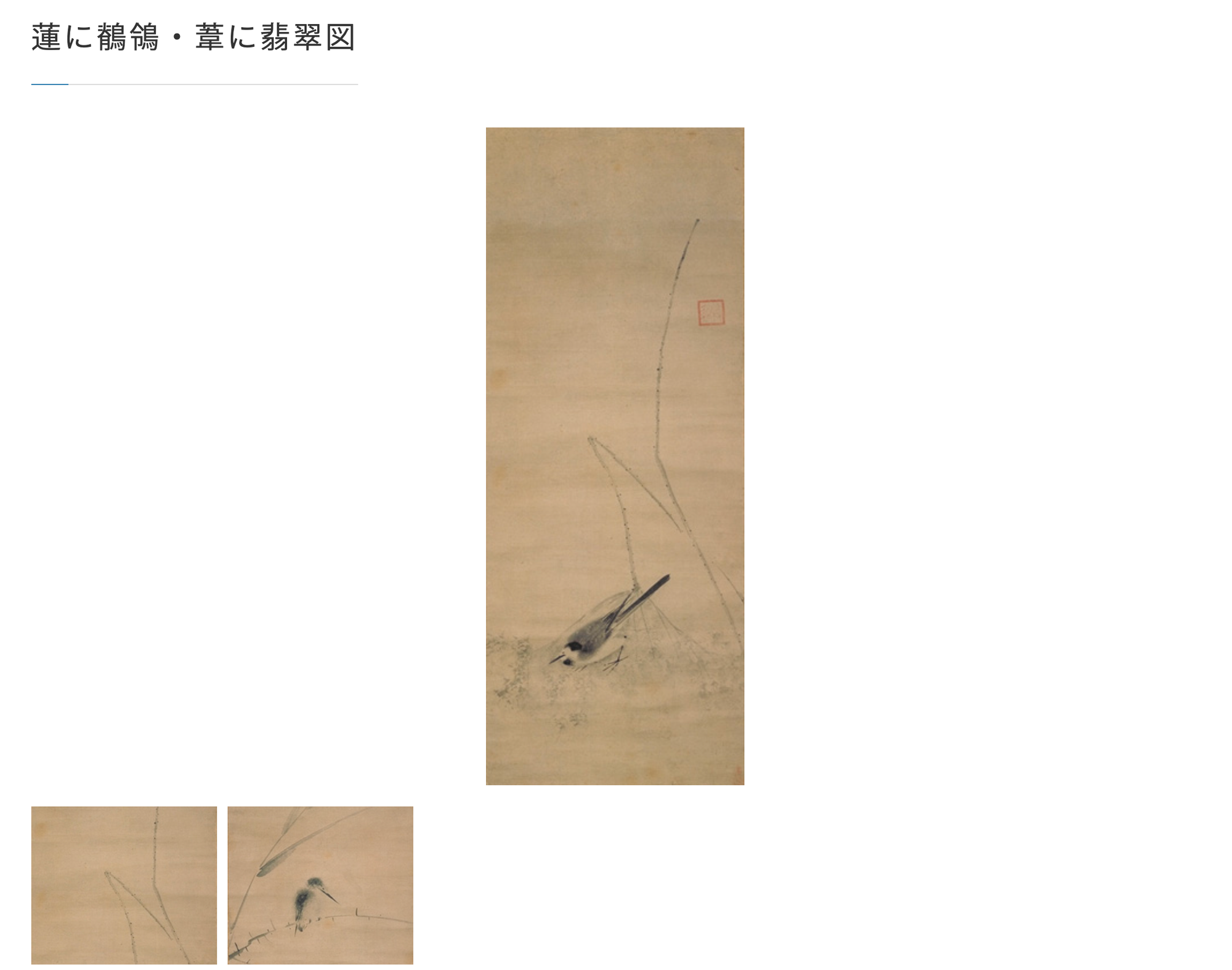

絵画における「減筆」の手法を例にとって説明します。

これは、描線を最小限に抑えながら絹や紙の上に対象の形状を映し出す手法です。禅の絵師たちはその手法を使い、心理的な面での情景を表現しようとしてきました。

伝 牧谿「蓮に鶺鴒図」

枯れ枝の上に一羽の孤独な鳥が止まっている。無駄な線や影は一つも描かれておらず、秋の 寂寥 感を表すのには、それだけで十分

このように、キャンバスの余白を目一杯活用し、そこに手を加える要素は必要最小限にとどめられている。東洋は生を自らの外側ではなく内側から捉える。

これは、西洋の厳しい自然への超越性を豪華絢爛さによって表現してきた芸術とは対照的といえます。

争い潰し合うのではなく、周囲に溶け込み共存する

Inkdropはこの禅の精神をもって、Markdownとそれを取り巻く環境、すなわちツールやプラットフォーム群との調和、協働を望みます。

Inkdropで書いたものが外へ出て行き、また戻ってきて、あなたのアイデアや感性が広がり、また研ぎ澄まされていく。このライフサイクルを支援したいのです。

ビジネス的に見れば、独自記法を導入すればユーザを囲い込み(ベンダーロックイン)出来て有利かもしれません。

しかし、独自記法を導入している他のアプリを見れば分かる通り、それは結局複雑であったり、覚えにくかったり、記法の変換に苦労する結果になるのが分かります。僕のような一介の開発者が中途半端に拡張するぐらいなら、互換性を貫き、Markdownエコシステムとの調和を図った方が結果的にアプリのためになるのです。つまり、アプリ作者も、ユーザも、エコシステムも嬉しい。これを日本の近江商人の言葉で「三方良し」と言います。

そのような訳で、Inkdropはこれまでも今後も、Markdownの拡張はしません。誓います。安心して技術ノートを取ってくださいね!

Inkdrop v6 Canaryテストに参加する🙌